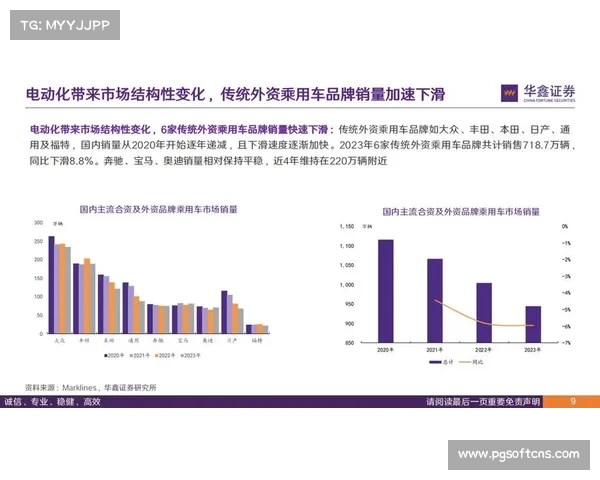

近年来,随着全球经济的不断发展,汽车行业逐渐成为各国竞争的焦点之一。日本作为全球汽车产业的领军者之一,其国内市场的开放程度直接影响了外资企业的竞争环境。然而,美国汽车政策委员会最近对日本汽车市场的开放效果提出了质疑,认为尽管日本宣称已开放市场,外资汽车品牌的市场份额仍仅占6%。这一数据让人对日本市场是否真正实现了公平竞争产生了疑问。本文将从多个角度分析美方的质疑,并探讨这一问题的背后原因。首先,从市场准入政策、国内竞争环境、消费者偏好以及政府补贴政策四个方面,详细阐述日本汽车市场对外资的实际影响,最后对未来的可能改进方向进行总结与展望。

1、日本市场准入政策的复杂性

首先,日本市场的准入政策一直被认为是限制外资企业进入的重要因素之一。虽然日本政府声称已经减少了对外资企业的市场壁垒,但事实上,许多外国汽车品牌在进入日本市场时依然面临重重困难。这些障碍不仅仅体现在行政审批程序上,还体现在较为复杂的法律和技术标准上。例如,日本的汽车排放标准和安全标准往往比其他国家更为严格,这对于外资企业的车型适配带来了很大的挑战。

此外,尽管日本市场开放已被提上议程,但实际上,很多外国品牌往往难以与本土企业平起平坐。日本消费者对本土汽车品牌的偏好使得外资品牌很难获得同等的市场机会。许多外资企业在进入日本市场时需要与本土品牌展开直接竞争,而日本消费者的购买习惯和对品牌的忠诚度,使得外资品牌的市场占有率难以迅速提升。

市场准入政策的复杂性加剧了外资企业的进入门槛,也使得它们在日本市场上面临的不仅仅是技术和价格的竞争,更是对文化和品牌认同的挑战。尽管日本政府已在多个层面进行市场开放改革,但外资车企的市场份额仍然停滞在较低的水平,反映出市场准入并非完全开放。

2、国内竞争环境的高壁垒

日本的汽车产业长期以来由本土大企业主导,这些公司不仅在技术创新上具有明显优势,还在品牌认知度、渠道建设等方面占据主导地位。对于外资品牌来说,要想在这种环境中脱颖而出,无疑面临着巨大的挑战。即便外资企业在技术和产品上具有竞争力,但如何打破本土品牌的市场垄断,进入到消费者心智中,仍是一个难题。

日本国内的汽车市场竞争异常激烈,本土企业通过强大的市场资源和完善的销售网络,将外资企业的竞争空间压缩到最低。例如,本田、丰田和日产等品牌通过在日本各地建立了密集的经销网络和售后服务体系,形成了强大的市场壁垒。这使得外资品牌不仅在销售环节面临困难,甚至在售后服务和品牌推广方面也受到制约。

pg游戏试玩此外,日本消费者在选择汽车时,对本土品牌有着强烈的情感认同。这种文化上的偏向,使得外资品牌即便在技术上表现突出,也难以获得消费者的青睐。消费者的选择习惯以及对品牌的忠诚度,往往成为外资品牌突破日本市场的巨大障碍。

3、日本消费者的品牌偏好

消费者偏好是影响外资品牌在日本市场表现的重要因素之一。在日本,消费者对本土汽车品牌具有较高的忠诚度。丰田、本田、日产等日本品牌在消费者心中已经形成了强大的品牌认同感。这种情感上的依赖,使得外国品牌难以迅速赢得市场份额。

尤其是日本的消费者文化对本土品牌有着根深蒂固的偏好。日本的社会文化强调本土企业和本土产品的重要性,消费者对于外国品牌往往持有一定的怀疑态度。这种文化因素深刻影响了外资品牌的市场表现。即使外资品牌在技术和价格方面具有竞争力,仍然难以改变日本消费者对本土品牌的偏爱。

例如,外国品牌在日本市场的销售常常集中在较为小众的高端市场,而主流市场则仍由本土品牌占据。在这种情况下,外资品牌不仅在销量上无法与本土品牌相抗衡,还因为品牌认同感较弱,导致其在日本市场的长期发展面临挑战。

4、日本政府的补贴政策和市场保护

除了市场准入政策和竞争环境外,日本政府的补贴政策也是外资企业面临的一大挑战。日本政府对本土汽车产业的支持力度较大,尤其是在研发和环保领域,政府提供了大量的资金补贴。这使得本土汽车企业在技术创新、成本控制以及产品研发方面具有了明显的竞争优势。

同时,政府的市场保护措施也对外资企业构成了压力。日本政府在税收、环保标准、以及政府采购等领域对本土企业有较为优待的政策。这使得外国品牌在与本土企业的竞争中,处于一个不公平的竞争环境中。外资企业不仅要面对本土品牌的竞争压力,还要在政策上处于劣势。

通过这种方式,政府有效地保护了本土产业的发展空间,同时也加大了外资企业进入市场的难度。尽管日本政府宣称市场已向外资开放,但政策上的倾斜和保护依然使得外资品牌在市场上难以获得与本土企业平等的竞争机会。

总结:

综上所述,美国汽车政策委员会对日本市场开放效果的质疑,实际上反映了外资企业在进入日本市场时所面临的多重挑战。从市场准入的复杂性到国内竞争环境的壁垒,再到消费者品牌偏好的影响以及政府的补贴政策,这些因素都共同作用,导致外资汽车品牌的市场份额长期低迷。

未来,若日本希望真正实现市场的全面开放,需要进一步优化市场准入政策,减轻外资企业的技术和法律压力。同时,政府应减少对本土企业的过度补贴,为外资品牌创造更加公平的竞争环境。只有在这种条件下,外资企业才能在日本市场获得更大的发展空间,促进全球汽车产业的竞争和创新。